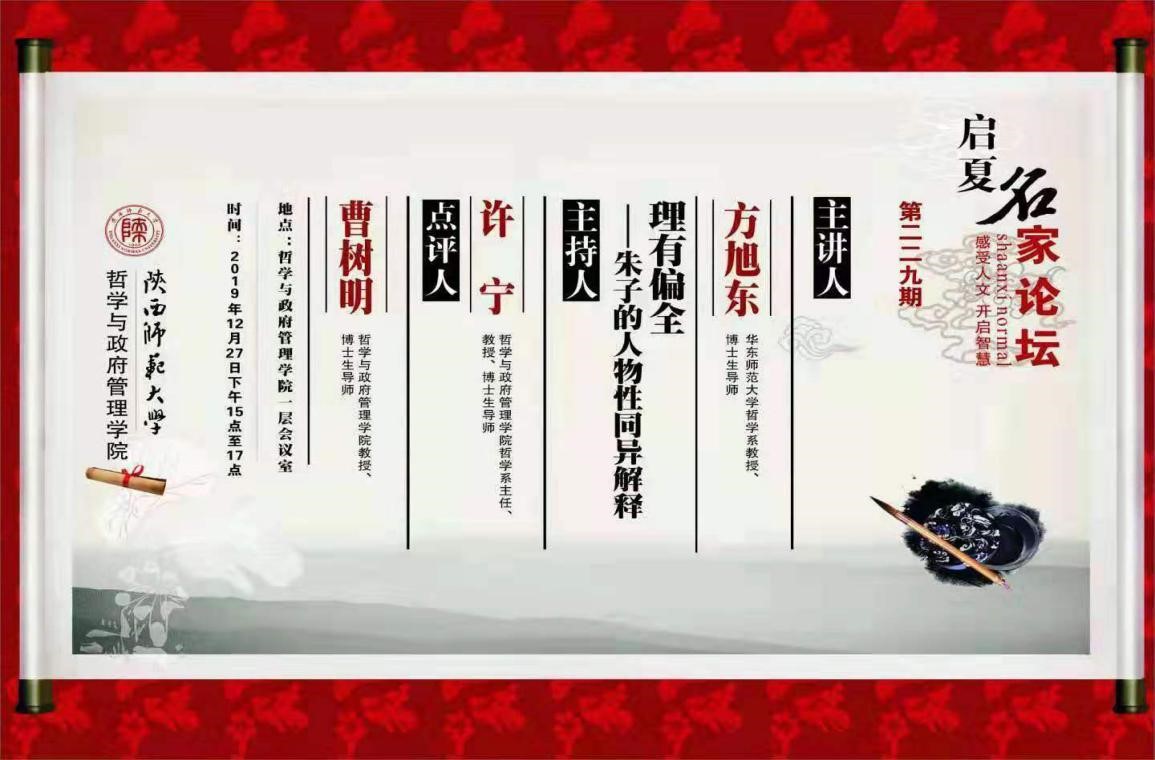

12月27日下午,由华东师范大学哲学系的方旭东教授带来的《理有偏全——朱子的人物性同异解释》的讲座在哲学与政府管理学院一层会议室开讲。这是公司举办的第二百二十九期启夏名家论坛,由公司许宁教授主持。通过对朱子不同时期对人物性异同的不同解释的梳理,方教授详细地分析了朱子由理气关系出发的对人与物的同异性的解释,并指出了朱子学说可能存在的问题,列举了清代学者、西方学者和朝鲜学者对朱子的批评,最后从“避免物种主义”的角度提出了一种对朱子学说的可能的辩护。

方教授首先指出,朱子是从“理有偏全”的角度看待人与物的同异性的,也就是说,人与物的区别,最主要在于他们所禀的理得不同。虽然朱子在不同时期对人物性同异问题的看法有所变化,但自始至终,人与物禀理有偏全之不同,这一点从来就没有改变。

接下来方教授分别对朱子前中后三个时期关于人物同异性的看法做了具体的分析。朱子早期关于这个问题的看法,体现在他与李延平的对话中。绍兴三十二年壬午,朱子33岁,初见李延平,那时他持一种“理为人类独有论”,他认为“人之所以为人而异乎禽兽者,以是(仁)而已,若犬之性、牛之性,则不得而与焉。”而李延平则持一种“人物同源”的看法,朱子受李延平的影响,形成了“理有偏正”的观点,这可以看作是理有偏全说的思想雏形。朱子说:“熹窃谓天地生物,本乎一源,人与禽兽、草木之生,莫不具有此理。其一体之中,即无丝毫欠剩,其一气之运,亦无顷刻停息,所谓仁也。但气有清浊,故禀有偏正。”从这句话中可以看出,朱子这时认为人与物是本乎一源的,但因为人与物的气有清浊之分,所以两者所禀之理也有不同,人得其正而物得其偏。

朱子中期对人物同异性的解释主要见于《论孟集注》中对孟子告子篇的解释,朱子指出:“性者,人之所得于天之理也;生者,人之所得于天之气也。性,形而上者也;气,形而下者也。人物之生,莫不有是性,亦莫不有是气。然以气言之,则知觉运动,人与物若不异也;以理言之,则仁义礼智之禀,岂物之所得而全哉?此人之性所以无不善,而为万物之灵也。”方教授从三个方面说明了这段话,第一,朱子在这里明确把人性归到了天之理上,这一点后来也受到了清儒的批评;第二,朱子在这里把性和气作了明确的区分,前者是形而上的而后者是形而下的;第三,人与物都具有性和气,但气同而理异。

朱子后期对人物同异性的解释又有所变化,方教授指出,淳熙十四年丁未,朱子58岁,与人通书,论孟子集注之失,对“人物气同理异”有所不安,欲改为“人物气异理异”。朱子说:“有生虽同,然形气既异,则其生而有得乎天之理亦异”,从这句话中我们可以看出,朱子认为人与物不但在禀理的方面有所不同,在形气上也有所不同,甚至可以说人、物禀理的不同就是两者形气上的差异造成的。方教授随即又指出,尽管朱子的思想看起来有所转变,但“人得理之全”“物得理之偏”的立场并未改变。

在梳理完朱子不同时期对人物同异性的不同观点后,方教授提出了两个问题:首先,“理之偏”是什么意思?是说物所禀的理一开始就在结构上就不全(比如只禀了仁义礼智中的一种)还是说数量、份量上不够?其次,既然“物物具一太极”,那么,人与物所禀的理难道不应该都一样是全的(完整的)吗?

方教授指出在他看来这两个问题都可以在朱子的文本中找到答案,他认为这两个问题是联系在一起的:理之偏不是结构上的缺陷,而是指数量或份量上的多寡,而之所以出现理之偏的情况,完全是因为接受理的气有器量上的不同。方教授随后详细分析了“物物具一太极”与“物得理之偏”之间的矛盾,朱子说:“(物所禀的理)谓之全亦可,谓之偏亦可。以理言之,则无不全;以气言之,则不能无偏。”、“所疑理气之偏,若论本原,即有理然后有气,故理不可以偏全论。若论禀赋,则有是气,而后理随以具,故有是气则有是理,无是气则无是理。”方教授认为,从这些文本中我们可以看出,就人与物所禀的理本身来说,都是全的,无所谓偏不偏,只是由于气的不同,所禀的理就有了数量上的差异,这可以看作是对上述两个问题的共同的回答。

但方教授同时也指出了朱子的这种看法存在的问题,首先朱子从数量与份量来理解禀理的多少,这有一种将理进行实体化的倾向,但理恰恰是不能被当作实体来理解;其次,朱子将理与气进行了严格的区分,形成了一种理-气的二元论,而伴随着这种二元论就必然会出现一个问题:理与气哪个更根本?可以说朱子学在后世的不同的发展,就是朱子学内部必然包含的可能性;最后,在理气关系上,朱子一方面强调理的根本性的地位,一方面又说“若论禀赋,则有是气,而后理随以具,故有是气则有是理,无是气则无是理”,这似乎说明了气是支配理的,朱子难道自相矛盾了吗?

方教授没有直接回答这些问题,而是说明了:在后世的思想中,的确有人认为气是支配理的,例如在戴震看来,理就是气的功能,戴震说:“故理义非他,所照所察者不谬也。何以不谬?心之神明也。”在戴震看来,理只是“所照所察者不谬”,也就是说,理只是意味着我们的认知明白无误,理不是气之外的他物,而只是气的一种认知功能。方教授指出,戴震对理的理解实际上已经与朱子有了很大的不同,理在朱子那里是名词性的理,而戴震所说的理则是“合理”意义上的形容词性的理,理不再是本体意义上的概念,不再是“principle”而是“reasonable”。

就朱子本人的看法而言,他显然是不能赞同这种对理的理解的,方教授指明了:朱子坚持不可越“理”而言“性”,这一点可以从朱子的两段文本中看出,“‘生之谓性’一章,论人与物性之异,固其气禀之不同,但究其所以然者,却是因其所禀之不同而所赋之理固亦有异,所以孟子分别犬之性、牛之性、人之性有不同者,而未尝言犬之气、牛之气、人之气不同也。”从这句话中可以看出,朱子认为人与物性上的差异虽然表面上看来是气禀上的不同,但在根本上还是所禀的理上的差异。“人物之生,同得天地之理以为性,同得天地之气以为形,其不同者,独人于其间得形气之正,而能有以全其性……君子知此而存之,是以战兢惕厉,而卒能有以全其所受之理也。”在这段话中,朱子明确地将“人得气之正”与“全其性”在根本上归结到了“全其所受之理”上,所谓“全其性”,就是“全其所受之理”,性不能在气的层面上去讲。针对这两段话,方教授做了一个总结:“无论是说明‘生之谓性’章的犬牛之性不同于人之性,还是解释‘人之所以异于禽兽’章的人物之分,朱子都从‘性即理’的预设出发,一再将人物性之异还原为人物理之异。而这个‘理异’不是别的,就是‘偏全之或异’。”

方教授认为,以下这句话可以看作是朱子对人物性差异的最终的结论:“论万物之一原,则理同而气异;观万物之异体,则气犹相近而理绝不同也。气之异者,粹驳之不齐;理之异者,偏全之或异。幸更详之,自当无可疑也。”从根本的角度上来讲,万物是一原的,所以人与物理同气异,但从具体的人与物来看,两者则是气相近而理不同的,朱子后来针对这句话又给出了详细的解释:“‘理同而气异’,此一句是说方付与万物之初,以其天命流行,只是一般,故理同;以其二五之气有清浊纯驳,故气异。下句是就万物已得而后说,以其虽有清浊之不同,而同此二五之气,故气相近;以其昏明开塞之甚远,故理绝不同。”方教授指出,朱子认为人与物所禀的理在根本上来说是同一个理,但是体现在具体的人与物上,则有了多寡的不同,但因为理在根本上是同一的,所以人与物在理上的差异就不能是结构上的而只能是数量多寡的不同,朱子始终在多寡而不是结构的意义上去理解人、物之理的不同,这与他不肯放弃“万物一原”的承诺有关。

在讲座的最后,方教授提到了利玛窦和丁若鏞对朱子的批评,利玛窦从亚里士多德的思想出发,认为朱子所说人与物的差异是偏全上的差异,但是“偏全不足以别类”,“夫正偏大小,不足以别类,仅别同类之等耳。智者获灵之大,愚者获灵之小,贤者得灵之正,不肖得灵之偏,岂谓异类者哉?”也就是说,如果人与物仅仅是偏全上的差异,那么人与物在“类”上是不能区分开的,而这是利玛窦站在基督教的立场上不能接受的,因为如果这样的话,上帝和尘世间的事物其实也不能严格区分开来了。丁若鏞则认为朱子混淆了“一原”和“品级”的区别,他认为仅仅从“万物一原”是得不出人与物所禀的理相同的结论的,朱子在说人与物所禀的理在根本上是同一个理的时候,实际上把人与物的“品级”看成是等同的了,但人与物的品级实际上是不同的。方教授从“避免物种主义”的角度为朱子做了辩护,方教授认为在西方思想后来的发展中,避免物种主义的趋势越来越明显,例如在达尔文看来,人类和高等生物在心理能力上没有根本的区别,人类绝不是远离动物的部分,而是同一个自然秩序中的部分,而朱子的理有偏全说实际上已发达尔文之先声。

在随后的点评环节中,林乐昌教授、曹树明教授与江求流老师做了精彩的点评并与方教授展开了激烈的讨论,曹树明教授认为,利玛窦等西方学者对朱子的批评,恰恰展现了中国文化与西方文化不同的一面,中国文化一直以来都有一种“道通为一”的思想特质,这与要求严格分类的西方思想是不同的。江求流老师则指出,朱子不仅在人与物的同异性方面论述颇多,他也具体讨论了不同的物之间的区别,这能帮助我们更好地理解人物同异性的问题。林乐昌教授则首先说明了朱子人物同异性问题的来源,指出这个问题最早是在朝鲜与韩国学界得到重视,随后才在中国引发了许多讨论,其次,林乐昌教授认为朱子关于理、气、性等问题的看法实际上与北宋理学已经有了很大的不同。

方旭东教授的这次讲座可以说很好地融汇了文献训诂与义理探究的长处,既对文本有深入和细致的研究,又保持了明确而清晰的思路,同时方教授还拥有非常广阔的视野,不但对朱子学有深刻的理解,还能结合清儒、西方学者与朝鲜学者的观点对问题进行全面的分析,为大家带来了一场异常精彩的讲座,取得了热烈的反响。