12月10日上午,文澜大讲堂“哲学前沿问题”课程由哲学系美学专业博士生导师戴晖教授主讲《通向当下的理性与诗性——开创三大历史时代的诸智慧形态》。

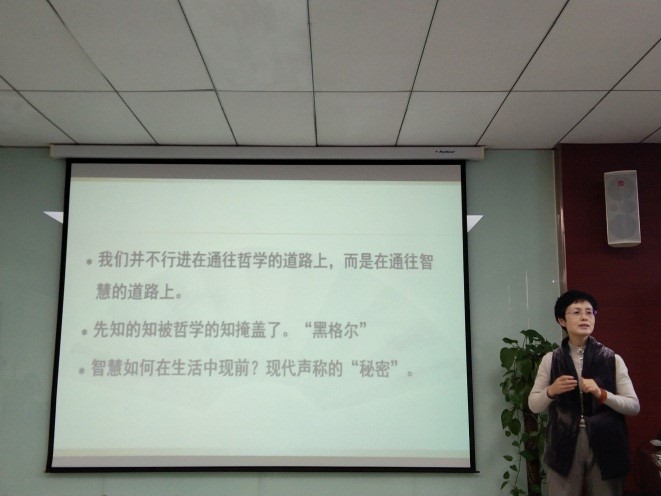

讲座伊始,戴晖老师对本次讲座题目所涉及的“理性”、“诗性”、“当下”、“智慧”几个概念,作了明确地区分和细致地阐述。她指出“理性”注重整体的秩序和逻辑,总是要寻求它的合理性;“诗性”则时常涉及情感(情绪),尤其在后现代成为其反思的主题;“当下”是我们生活的当下,它不受刹那流逝的时间的限制,是超越具体时间的规定的。康德等古典时代的哲学家在其思想完成之时,就已经解决了他们当下思想领域的基本问题;而现代思想家诸如海德格尔、马克思、尼采及现象学的一些哲学家,虽然对当下有预感,但仍将其所要解决的问题(当下)推向了将来,当下没有现前;后现代的生活是虚拟化的,当下永远不会到来,因为后现代是去当下的。戴老师提醒我们,本次讲座的目的不是为了展示哲学史或现代思想意义上的一种哲学,更不是后现代情绪化的反思,而是智慧形态。继而辨析了哲学(Philo-Sophia)和智慧(Sophia)、哲学之思(NOEIN)和智慧之思(PHRONEIN)的区分,认为哲学是决定性的,在本质上向科学看齐,而智慧是觉照,是完满的知以及先知,它从来不是现象。戴晖老师从三个部分展开了她的讲解。

第一部分,划时代的崭新历史——西方哲学的建筑学。她认为,要突破西方解释学在体验基础上的历史连续性。历史是已然的——完满的思想,一开始就从圆融的整体性出发,当下地解决问题,而根本问题是让智慧现前。贺伯特﹒博德(Prof.Heribert Boeder)的理性关系建筑学(Logotektonik)重新以合理的态度来对待理性。概念继承的使命是把智慧的真理保藏到理性的确定性之中,从“如其不应是”(智慧的起点)出发,才能够把握住“如其应是”(法度,哲学的宗旨),其中否定性是先行的。这里,圆满的理性不再是理性能力,而是理性关系。在理性关系建筑学当中,只有完整的才是有效的。哲学的理性形态可以用符号直观表示:思想(C)之事(B)的尺度(A)。戴老师指出,西方历史上共有三大理性形态:自然理性、世界理性、概念把握的理性。这三大理性形态出现在西方历史的每一个时代并且在世界现代的建筑中得到反思;理性形态的差异性与思想所承载的不同使命密切相关,而不同的理性使命的完满实现造就了他们各自本具的当下,其法度分别在思想(C-关系项)、事(B-关系项)、和尺度(A-关系项)上展现。哲学史呈现为三大时代的多元而富有规定性的历史:古希腊、中世纪、近代三个时代。其中爱-智慧(哲学)每一次皆以不同的方式实现了对智慧的爱。

第二部分,迄今的世界及其将来——现代的伟大否定。戴晖老师指出,迄今的世界是一切过往,现代思想的特点是将来的世界和迄今的世界的碰撞,构成了现代思想活生生的当下。她认为,现代有三维开端:第一是解释学省思,即生活世界的自我阐释,它的特点是没有将思想作为独立的生命,与古典思想区分开来,在狄尔泰、胡塞尔、维特根斯坦的思想中有所体现;第二是技术功能省思,也即科学服务于生活世界,代表是弗雷格、库恩等人;第三是末世省思,它主要关心的是现代人性,不仅脱离了先验性,也不承认一般意义上哲学的超越,如海德格尔、尼采。其中末世省思的方式是现代的核心省思。

第三部分,语言与自身相区分——西方智慧的建筑学。在这部分,戴老师提醒我们,日常的语言是无秩序的,它不再定位为日常生活,而是被日常语言所操纵。所以向智慧的回归需要理性关系建筑学开辟道路,把当今的后现代思想(不定的多)建筑为无序的、结构的分析的思想形态。“理性地”对待后现代的唯一思想道路。道路不是现成的,而是建筑起来的。不同的时代所传达的人性的知在内容上有所不同:在古希腊表现为缪斯的智慧(义——公正),以荷马、赫西俄德、索伦的理性关系为代表,主要是希腊神话;中世纪表现为基督的智慧(善——慈爱),强调神性的荣耀,“道成肉身”是践行真理的条件;近代则为公民的智慧(圣——神圣),具体在卢梭、席勒和荷尔德林的思想当中体现。对于哲学而言,人的人性正是所渴望和追求的,对于智慧而言,则已经实现了人性,即作为已经完成了的人性。智慧的共同任务是人如何完成他的使命,在应该做什么、应该放下什么之处与自身相区分。人首要的使命是学会思想或者谨慎——把思想用作工具抑或当作规范。

本次讲座,戴晖老师从西方历史上开创的三大智慧形态出发,用理性关系建筑学启发我们重新以理性的态度来对待理性,为在场的同学奉献了一场别开生面的“智慧”盛宴。