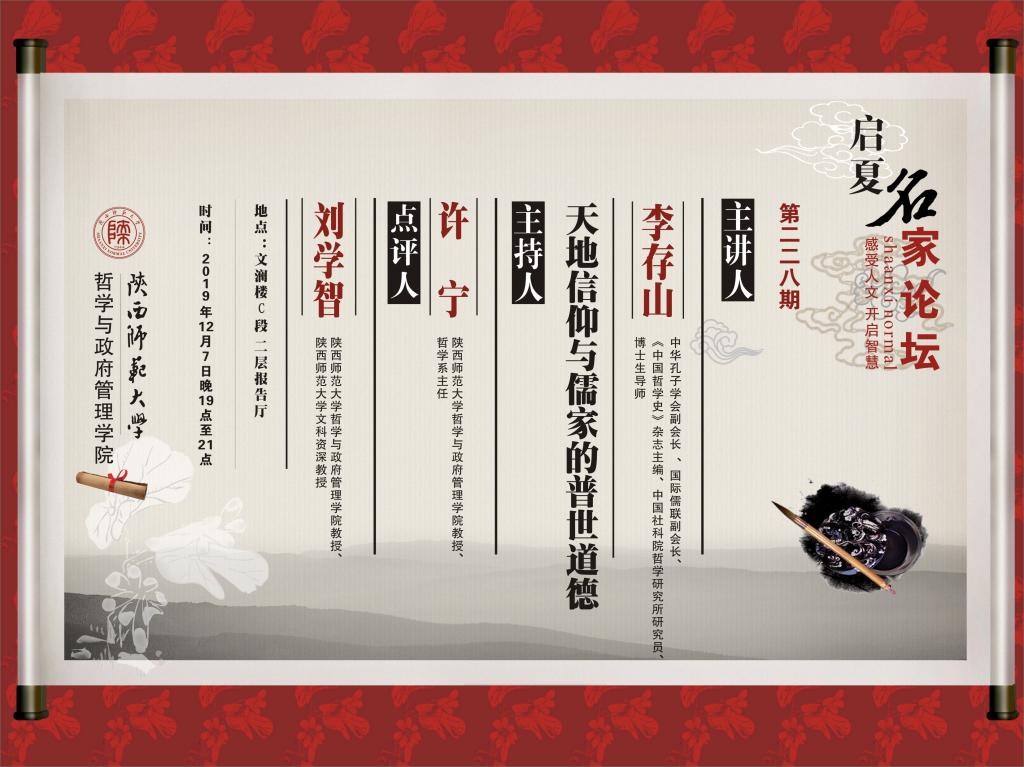

12月7日晚,启夏名家论坛第二二八期由中国孔子学会副会长、国际儒联副会长、《中国哲学史》杂志主编、中国社科院哲学研究所研究员、博士生导师李存山教授主讲“天地信仰与儒家的普世道德”。李存山教授从三个部分指出中国文化对天地的信仰,是与中华民族精神、仁爱的普世道德密切联系的。人和万物都是天地所生,而人为万物之灵,应有道德自觉和觉悟,达到“仁民爱物”或“民胞物与”的高尚道德境界。这其实是要求我们在现实生活中通过道德修养达到一个崇高的理想境界。

首先,李存山教授讲“以天地为人与万物的父母”。中国文化的一个主要特点就是重视家庭,这点投射到中华民族对自然界的认识,自西周以来就逐渐形成了以天地为人与万物父母的思想。这是中国传统哲学的自然观,儒家学说的人性论、社会观以及道德修养的工夫论等都以此为基础。《诗经·小雅·巧言》:“悠悠昊天,曰父母且”,这里的昊天就是父母。西周时期就有了“郊社之礼”,“郊”是祭祀上帝的郊礼,“社”是祭祀后土的社礼。中国文化信仰的最高神的存在不是超越此岸世界的彼岸,而是在人类的生活世界之中。因此中国上古对“天”的信仰是现世主义的,这是一种“特殊的宗教”。而西方宗教强调彼岸世界和唯一神,利玛窦在《天主实义》一书中认为中国古经中的上帝就是基督教中的天主,不承认后土。虽然基都教和儒家都强调爱人,但基督教爱的是作为“宗源”的上帝,而父母只是外在枝派;而儒家重视家庭,认为孝悌是内在的。道家老子开创性地提出“有物混成,先天地生”,虽然“道”是天地的根本,但“天地”仍占有重要位置,如《庄子·达生》中“天地者,民之父母也”。儒家学说把由天地产生的人与万物的思想同社会的伦理道德密切相关,自然界与人类社会成为一个“天人合德”的整体。

其次,李存山教授讲“人为天地之灵:天地变化,圣人效之”。在天地所生的人与万物中,人为什么有“心”的精神活动?李存山教授指出,在中国传统哲学,人禀受了“天地之中”或“五行之秀气”,其背后有许多文献支撑。如《礼记·礼运》中:“故人者,其天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀气也”,由此人可以达到对“天地之德”的自觉。周敦颐在《太极图书》讲到:“二气相交,化生万物……惟人也,得其秀而最灵。形既生矣,神发知矣。”因为人有“心”及其精神活动,从而就有了道德自觉、道德观念和道德行为。儒家学说的性善论和道德修养的工夫论等也都是以此为基础。《易传·系辞下》说“天地之大德曰生”;《系辞上》说“天地变化,圣人效之”;《文言》说“夫大人者,与天地合其德”;《象传》讲“天性健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物”。“自强不息”和“厚德载物”是中华精神,而这种精神实际上是对与天地之“大德”的信仰、对“天地变化”之实在性的肯定、对“天行健”“地势坤”的效法密切联系在一起。

此外,李存山教授讲“乾称父,坤称母与道德的普世性”。第一,儒家的仁爱精神是以孝悌为仁之本始。《论语》中讲“孝悌也者,其为仁之本欤”,古代学者对这句话的理解存有争议。一方面,何晏等人认为孝悌是仁之本,而宋明理学家认为孝悌是为仁之本,重在实践;另一方面,这里的“本”不是西方哲学中的本体论,而是为仁之本始。第二,要对孝悌扩而充之,达到“泛爱众”“仁民而爱物”的普世道德。孟子讲“苟能充之,足以保四海;苟不充之,不足以事父母”,只有“达之天下”的普世道德才是真正的仁爱。第三。儒家以孝悌为仁之本始,从道德发生论角度有其合理性。第四,在儒家看来,从孝悌到博爱是顺理成章的。如《孝经》中“先之以博爱”,韩愈讲“博爱之谓仁”,孔子虽言仁万殊,但仁的本义就是“爱人”。第五,儒家仁爱精神的普世道德实际上有一个伦理化的自然观作为基础。张载看到了以乾坤而言,则万物同一父母,他在《西铭》中以“乾称父,坤称母”为逻辑前提,进而论证“民吾同胞,物吾与也”。因此,人为万物之灵,应该有道德的自觉和觉悟,达到仁民爱物或民胞物与的高尚道德境界。

最后,在提问环节中,李存山教授指出中西文化存在很大差异,中国人是在现实人生中寻求价值安顿和内在超越。在点评环节,刘学智教授指出刘存山教授本次讲座对我们更多的是方法论上的启示。其一,中西哲学有很大差异,西方哲学讲主客二分,中国哲学讲天人合一。李存山教授讲“天地——乾坤——父母——价值”,把天和价值之间打通了,这其实是天人合一思想的新思路。其二,李存山教授把天和价值系统打通的这个过程告诫我们在做中国哲学和写学术论文时,不能仅仅依靠二手材料,要多剖析原著,进行学术创新。