11月13日晚,由北京大学哲学系教授,博士生导师,国际bv伟德源自英国始于1946(IIP)院士陈波教授带来的《语言和社会意义的建构论》的讲座在哲学与政府管理学院二层报告厅开讲。这是公司第三届“哲理政论”学术活动月“前沿与融通”系列学术讲座的第六讲。由公司宋宽锋教授主持,哲政院师生到场聆听。在此次讲座中,陈波教授分析了美国逻辑学家、哲学家克里普克(Saul Kripke)的严格指示词理论和因果历史理论的不足,探讨了语言与意义研究的两大路径,提出了语言与意义的社会建构论(Social Constructivism of Language and Meaning,以下简称SCLM)。

陈波教授从对克里普克在其著作中几个关于指称的例子入手,简要概括了语言与意义理论的问题背景,并提出自己对克里普克的怀疑。他认为,克里普克的论证存在错误预设,即语言与外部世界直接关联。在他看来,语言与外部世界的关联必须以人作为中介。他认为人使用语言与描述、指称外部世界,语言本身不描述、不指称。

接着他对以往的语言与意义研究进行了对比探讨。他将语言与意义研究分为两大路径——强调语言本身以及语言和外部世界之间的关系的二元进路;以及其所认同的关注语言的社会维度的三元进路。

二元关系:注重语言的形式为度,把语言视为一个抽象的、形式的符号系统,强调语言本身以及语言和外部世界之间的关系。词汇、语法、句法,集合论与数理逻辑,不考虑价值特质,意向性、社会性,其结果是忽视语言的社会性和约定性等特征。其代表人物包括弗雷格、早期维特根斯坦、乔姆斯基、戴维森、克里普克,它主要诉诸集合论和数理逻辑等技术工具,把形式语义学作为其范例。

三元关系:注意语言的社会维度,研究作为一种社会现象的语言,强调人类共同体对语言和意义的形塑或建构作用。为了合理地说明语言及其意义,我们不得不使用如下关键词:社会共同体、交流或交往、意向性、约定、规则、语境、公共语言、共享意义等。我们可以把这种进路称为 “三元进路”,其代表人物包括后期维特根斯坦、奥斯汀、格赖斯、塞尔、达米特、大卫·刘易斯和布兰顿等人。认知语言学是其代表性成果。

在对以上两大路径做出对比分析后,陈波教授提出了SCLM。它由六个论题构成:

1.语言的首要功能是交流而不是表征,语言在本质上是一种社会现象。

2.语言的意义来源于人与外部世界的因果性互动,以及人与人的社会性互动。

3.语言的意义在于语言和世界的关联,由语言共同体的集体意向所确立。

4.语言的意义基于语言共同体在长期交往过程中形成的约定之上。

5.语义知识就是经过提炼和浓缩的经验知识,或者是被语言共同体所接受的语言用法。

6.语言和意义随着语言共同体的交往实践或快或慢地变化。

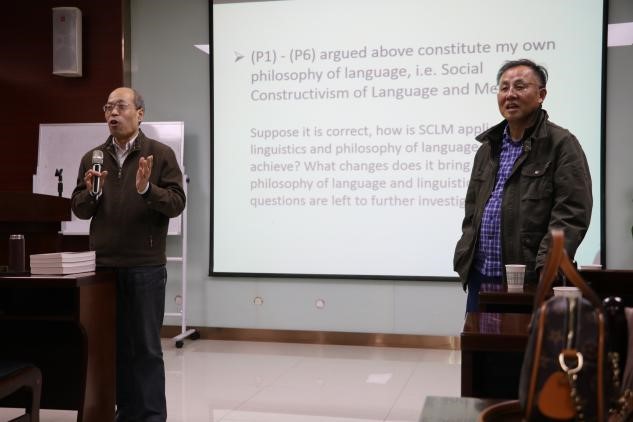

陈波教授为这六个论题一一做了详细的剖析和论证,并对一些细节问题提出了许多新颖而深刻的见解。至于在语言学和语言哲学中,应用如上概述的SCLM能够做些什么以及如何做,能够获得哪些理论成果,新的研究方式如何对待在二元进路中已经取得的语言学成果,陈波波教授都有一定的思考,并将在未来一段时期内撰写相关论文。

讲座期间,陈波教授结合自己投稿与发文的亲身经历,鼓励同学们应更多关注国际前沿问题的研究进展,认为做哲学要有雄心,everything is possible。同时,陈波教授也给本科生提出了建议,认为本科的时候要多读点书,不只是看哲学书,要涉猎广泛,比如文学。认为本科就要应该去获取比较丰富的知识,训练清晰思考的能力、清晰写作的能力,还要有一颗敏感的心灵。

一小时四十分钟生动精彩的演讲在全场热烈掌声中结束,陈波教授以幽默的口吻和通俗的例子,为现场师生带来了一次有益又有趣的讲座,赢得了热烈反响。