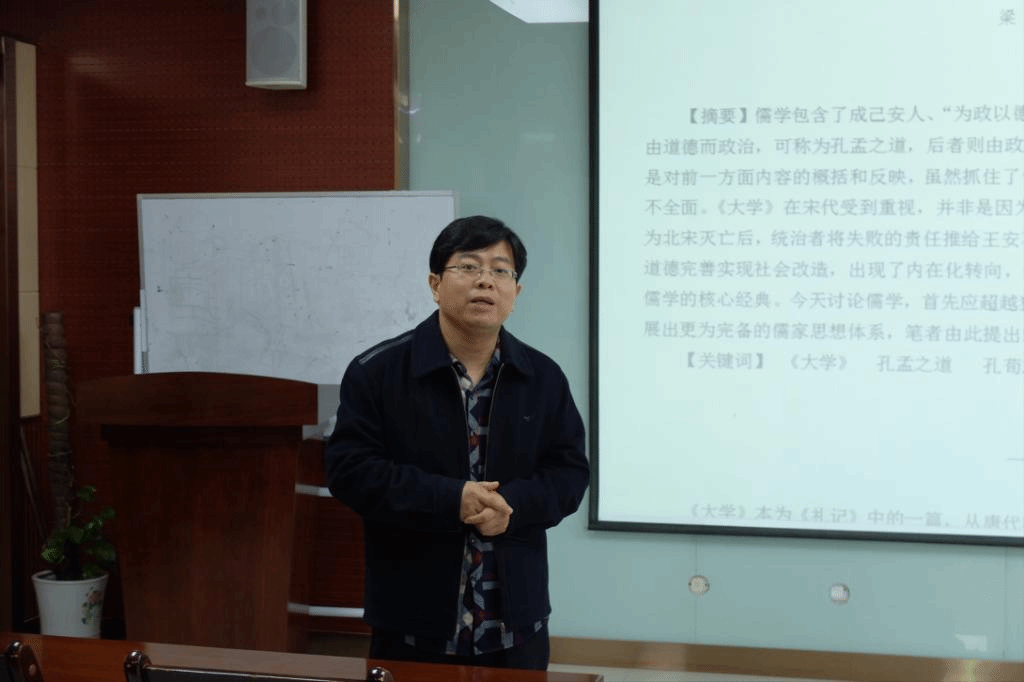

10月28日,公司兼职教授、中国人民大学国学院副经理梁涛教授做客“哲政特聘教授讲座”(第三期),作了题为“以《大学》理解儒学的意义及局限——兼论统合孟荀”的学术报告。讲座由公司哲学系曹树明教授主持,宋宽锋教授、何大海博士等哲学系及相关专业师生参加了本次讲座。

梁涛教授首先谈了他对“儒学”的理解,认为完整的儒学包括成己安人,“为政以德”,与推己及人,“为国以礼”两个方面,前者是由道德而政治,属于孔孟之道;后者是由政治而道德,属于孔荀之制。这两个方面本应是相互依存不可分割的,但随着孔门后学的分化,特别是道统意识的兴起,宋代儒学家逐渐用对立的眼光看待学派间的分歧,提倡以《大学》为首的孔孟之道,忽略以推己及人与“为国以礼”为核心思想的孔荀之制,由此给儒学的健康发展带来巨大的损失。

梁涛教授认为儒学内部分为以《大学》为主要经典依据的“主内派”和子夏、荀子一系的“主外派”,而王安石变法恰恰走的是孔荀“主外派”的思想路线。梁涛教授指出,在北宋儒学以“仁”确立人生意义、价值原则,以“礼”建构政治制度和人伦秩序的两大主题中,王安石明显偏向后者,其所建构的主要是一种政治儒学,是外王之学,而没有从仁学的角度构建其儒家的内圣之学或心性儒学。就此而言,王安石虽然对荀子存在较多批评误解,但其所延续的仍主要是“孔荀之制”而不是“孔孟之道”。

到了南宋,随着政治形势的反转,王安石新学逐渐失势,统治者不再允许谈论制度变革,理学逐渐成为当时的显学。理学家朱熹认为熙宁变法失败的原因是其搞反了《大学》中“本”与“末”的关系,应该以修身、正人心为本,在为己的基础上进一步为人,由个己之性推出普遍之性,通过道德修养的提高来挽救国家。而《大学》正是适应了社会形势的需要,才经由朱子等人的提倡与诠释,不断实现内在心性转化,受到人们的关注,并随着《四书集注》的编订,地位终于得以提升。

基于儒家狭隘的“道统论”,及以《大学》为主体的四书来理解儒家思想的局限性,梁涛教授提出了统合孟荀,发展出更完备的思想体系所具有的重要意义,其“新道统论”与“新四书”正是在这种背景下思考产生的。道统主要包含“仁”与“义”,广义的“仁义”应该包括由仁到义,与由义到仁两个方面,前者是“居仁由义”;后者是“处仁以义”。新四书分别是《论语》、《礼记》、《孟子》和《荀子》,其中特别强调理解儒家思想要与《礼记》中的《礼运》和《王制》等篇结合。

本次学术报告持续两个多小时,梁涛教授以渊博的学识,充分的论证,给师生们带来一场精彩的学术报告。