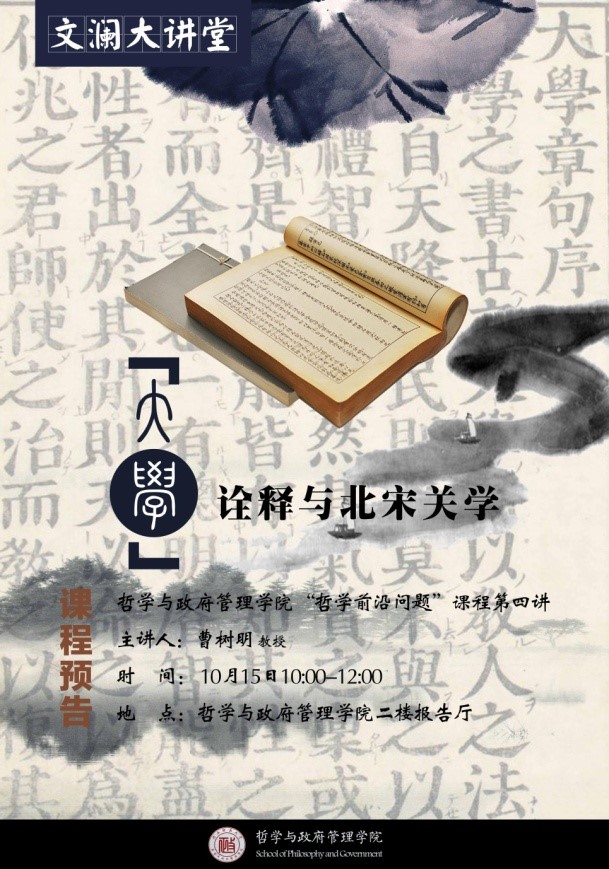

2019年10月15日上午,文澜大讲堂“哲学前沿问题”课程由哲学系中国哲学专业博士生导师曹树明教授主讲“《大学》诠释与北宋关学”。曹树明教授从对《大学》的解题入手,通过讲述张载、吕大临对《大学》的诠释,明确了《大学》对中国哲学研究的重要性、在理学史上的重要地位和对后世学者造成的深远影响。

首先,曹老师介绍了中国哲学的两种研究方向,一种是哲学观念史的研究,一种是思想史的研究。他倡导同学们以基本问题思考为中心,去研究普遍的哲学意义。这样更有利于同学们在日后的哲学研究中拥有更广阔的视野。

其次,曹老师指出古本《大学》本是《礼记》中的一篇。唐代之前都是随着《礼记》诠释。随后,《大学》地位的提升是在学术、政治两个层面上表现出来的。在学术层面上,韩愈构建“道统”将《大学》列为儒家经典,使得《大学》地位得到提升;在政治层面上,北宋仁宗天圣八年(1030年)将《大学》赐予新科进士。张载:“《礼》虽杂出诸儒,亦若无害处,如《中庸》《大学》出于圣门,无可疑者。”同时,二程也十分重视包括《大学》在内的四书,“《大学》,孔子之遗言也,学者由是而学,而不迷于入德之门也。”小程还改《礼记》本《大学》之“亲民”为“新民”,并有改本《大学》,由此也就有了《大学》今古本之分的开端。今本《大学》始于二程,终于南宋朱熹。朱熹不仅重新调整了《大学》的段落次序,而且将《大学》分为经、传两个部分,其中经1章,传10章,还在第五章之后作了《格物致知补传》。还将《大学》与《中庸》、《论语》、《孟子》共称为四书,并将之列为四书之首。而中国古代哲学的发展大都是通过注释经典的方式进行的,所以对于《大学》的古本今本考证,更有利于我们进行研究。

曹老师深入分析了张载和吕大临对《大学》的诠释。“虚心”本是道家的概念,张载将其融入自己的哲学体系中,构建了“虚心—格物—致知”这样一种结构,从而将“致知”推到个人修养中的极高明境界。以至于在“致知”之后的“修身”、“齐家”、“治国”、“平天下”等境界无法再阐述。因此,张载对于《大学》的诠释无法融入其自身的哲学体系,从而放弃了对于“格物致知”的诠释。作为张载的弟子,吕大临同样对《大学》进行了诠释,对于《大学》的主旨进行探讨。吕大临认为对于自身的道德修养应该循序渐进,从学者到成德者。吕大临讲穷理尽性融入大学:“大学者,大人之学业,穷理尽性而已。”而他的这种问题意识来源于关学,对于“格物”“致知”的阐发在穷理的过程中进行融合,以至于“格物”,“穷理”,“致知”三者内涵等同。曹老师对此又阐明了这种“诠释架构的融入——以《中庸》统摄大学”的观点。

最后,曹老师明确了《大学》在张、吕体系中及理学史上的地位。《宋史·张载传》:“以《易》为宗,以《中庸》为体,以孔孟为法。”晁公武:(吕大临)“礼学甚精博,《大学》《中庸》尤所致意也。”张、吕二人对于《大学》的诠释对后世主要思想家产生了重要的影响。

曹老师以其独到的视角和深厚的哲学功底,为哲学系同学们带来了一堂生动有趣、又大有裨益的讲座,使在座师生深受其益,取得了热烈的反响。