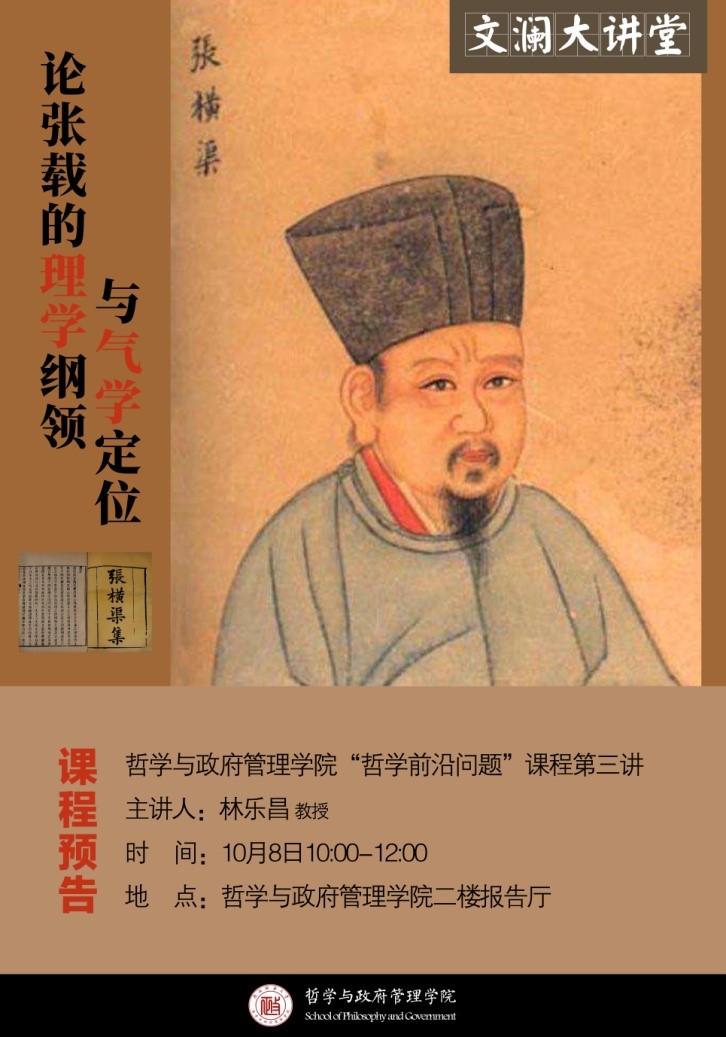

10月8日上午,文澜大讲堂“哲学前沿问题”课程由哲学系中国哲学专业博士生导师林乐昌教授主讲《论张载理学纲领与气学定位》。

林乐昌教授从批判学界早期对张载气论的定位入手,对张载理学纲领进行辨识认定和文献确证,对其整体意义进行整体性和贯通性的诠释,从而在张载理学的纲领视角中对其气论进行了重新定位。

林老师首先介绍了20世纪50年代以来学界对张载气论定位的特有方式:他们把“气”置于张载哲学根本概念的首位,或视为张载哲学最高中心范畴。林老师指出以“唯物主义”为张载哲学定性,实际上犯了用“物质论”替换“唯物论”的逻辑错误。抛开物质与精神的关系,孤立以物质概念说明张载哲学的“唯物论”性质,是对判别唯心论唯物论标准的改变。“气本论”或“唯物论”的定性成了张载哲学研究基本预设,造成了研究工作相关事实的被忽略。

林老师强调张载哲学研究必须立足经典文本和历史依据:一是张载理学文献和相关儒家经典;二是从上述文献中抽绎并被确证的张载“理学纲领”;三是相关学术史实。林老师重点讲述了在“纲领视角”下,对张载理学纲领不同理解的辨识认定与文献确证。

林老师指出《正蒙·太和篇》中“由太虚,有天之名;由气化,有道之名;合虚与气,有性之名;合性与知觉,有心之名”四句,是张载哲学的“理学纲领”。

首先,纲领应具有框架性,能概括其整体或局部内容的宗旨,因而需要以概念组合或词语组合的样式出现。“《太和》四句”以“天”“道”“性”“心”四大概念为支撑,排列有序,表述严整,界定清晰,能够展现张载“天-人”思想。其次是文献确证。依照《礼记说·中庸第三十一》,发现“《太和》四句”原是对《中庸》首章前三句的解说。最后,通过朱熹的看法予以印证。朱熹在诠释儒家经典和前辈学说时都表现出很强的“纲领”意识。他也曾经注意到《中庸》首章前三句与“《太和》四句”之间的关系,《朱子语类》中指出“‘由太虚,有天之名’;‘合虚与气,有性之名’。‘天命之谓性’管此两句”,“‘由气化,有道之名’。‘率性之谓道’管此句”,又言“‘合性与知觉,有心之名’。此又是‘天命谓性’,此正管此一句”。

接下来林老师对“《太和》四句”进行了整体诠释。“由太虚,有天之名。”张载特意把《中庸》首章第一句第一个字“天”纳入其概念序列,把“性”“道”“教”概念序列改造为“天”“道”“性”“心”概念序列。这里“由”当释为“借用”,张载借用道家“太虚”释天,是为纠正秦汉以来儒者“知人而不知天”的“大弊”,以此使儒家之“天”重返超越的本体地位。“由气化,有道之名。”本句中“由”字,也是借用的意思。“天”既高于“道”,又下贯于“道”。张载“天道”理论具有一本(以“天”或“太虚”为本)、两层(宇宙本体论和宇宙生成论两层)、三合(“天”或“太虚”与“阴气”“阳气”整合)的特征。“合虚与气,有性之名。”“合”是整合的意思。《中庸》“天命之谓性”揭示了“性”源于“天”,但并没有解释何为“性”。张载第一次对“性”的意涵加以界定,认为“性”是本体之“天”或“虚”和现实之“气”整合而成的结构性概念。

在张载那里,“道”与“性”是同构的,只是侧重不同。“道”,主要作为宇宙万物运行的动力,展现宇宙万物的变化过程及其秩序;“性”则主要作为宇宙万物生成的根源,赋予宇宙万物不同的秉性或本质。“太虚即气”是指向“性”与“天道”而发的,“即”字义与张载话语系统中“感”“合”等字义可以互证互释。“合性与知觉,有心之名。”“心”是张载特意补入的,对《中庸》进行传承和创新。张载论“性”,有客观和主观两种角度。就宇宙论而言,“性”生成万物并赋予万物以本性,这是客观层面的规定,并不具有“知觉”能力。张载论“心”定义中的“性”,与“知觉”相关是专就人而言的,包括“天地之性”与“气质之性”,这两重人性都已含有主观层面的意蕴。

最后,林老师在理学纲领视角下对张载气学进行了重新 定位。第一,“气”并不处于张载“天”“道”“性”“心”概念序列的首位或中心范畴;第二,“气”并不是张载理学体系的本体概念,也不是天地万物的共同本源;第三,就“气”在宇宙生成过程作用看,“气”只是起到了辅助作用。依据张载理学的“纲领视角”不难看出,张载气论的早期定位方式高估了“气”在张载理学概念序列中的地位,夸大了“气”在宇宙生成过程中的作用,是对气论定位的错置。

林老师以其深厚的关学底蕴和精辟见解,为哲学系师生带来了一场生动有趣的学术盛宴,全场座无虚席,交流互动环节气氛热烈,报告取得了圆满成功。