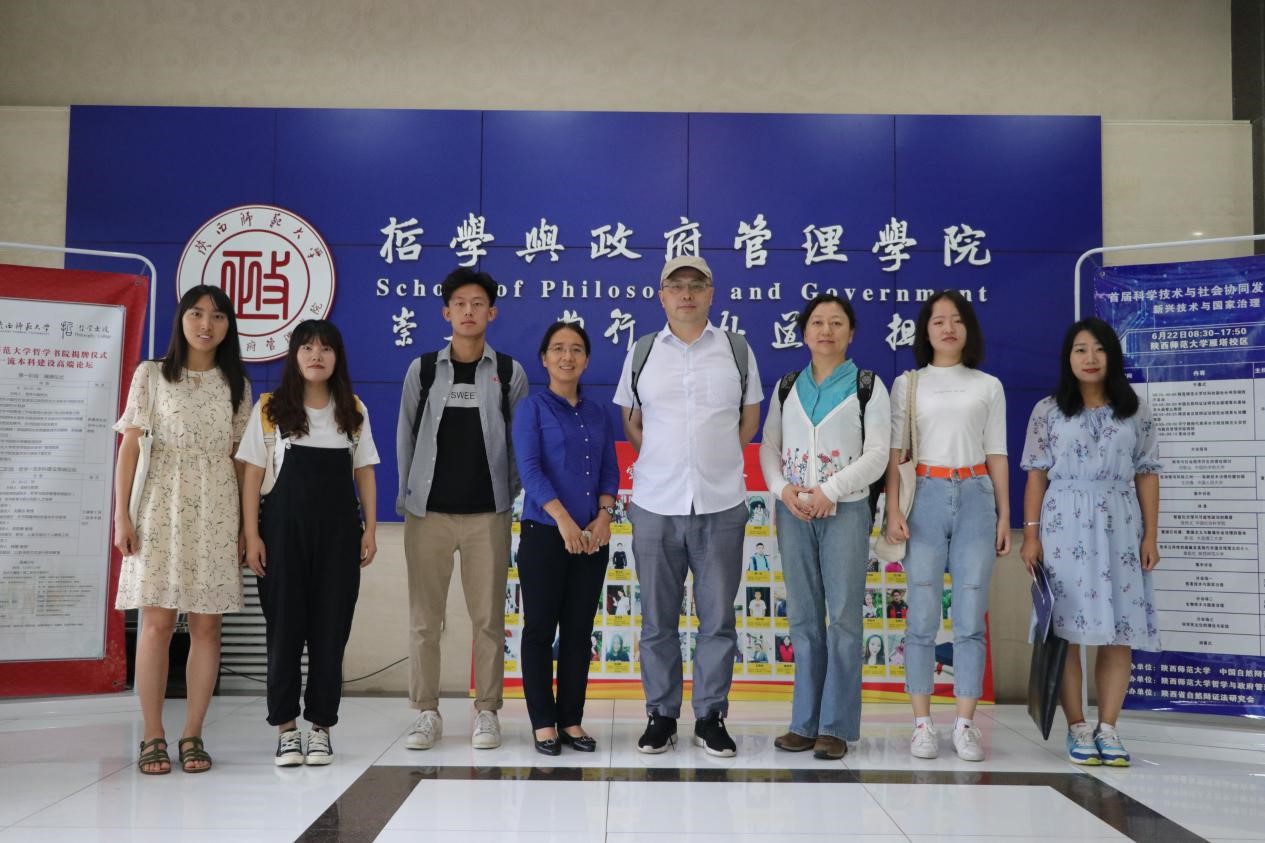

2019年6月21号下午3点-5点,中国社会科学院哲学所研究员、博士生导师,中国社会科学院科学技术和社会研究中心主任段伟文做客公司第215期启夏名家论坛,作了题为《人机认知组合与人工思维的未来》的学术报告。讲座由公司哲学系王云霞教授主持,郑家昊、杨辉等公司教师及员工参加了本次讲座。

段伟文研究员认为,随着人工智能技术研究的发展,机器学习和智能算法正在重塑人类社会的认知活动。首先,信息与智能机器的普遍应用,使人类社会的认知活动通过各种智能化过程(如:算法)与决策和行动融合为整体性的“认知-决策-行动”实践,其基本认知模式呈现为基于信息流或数据流的分布式人机认知组合。其次,人机认知组合固然可以视为某种行动者网络或者分布式的能动者聚合体,但智能化的智能体或算法在其中扮演的角色,不再是简单的非人行动或无意识的能动者,而是重置人类社会认知系统背后的“社会化网络”的关键。其三,自动化或智能化的人机认知组合的发展昭示了人工思维未来可能的发展路径,如自动化认知以操控性为目的溯因-归纳-演绎逻辑推理对因果关系重新做出了阐释;数据驱动的认知本身可以通过数据流的生成产生知识,而不再基于预先确定的公理及需要被证明的事实等。

在提问环节,有听众提出行动者网络、异质性聚合与海德格尔的存在、不可还原的本质及黑格尔在《小逻辑》中的观点的比较。段老师认为:文化批判、女性主义、后人类主义者,是把机器认知当成物质性力量,将人和现实力量进行比较,而不是和理想力量进行比较;哲学在批判时,是通透的、尖锐的,但是不具备现实条件,比如马尔库塞、海德格尔和浪漫主义等。哲学没有权力和力量,就会成为空想。所以哲学不能单独存在,必须在现实世界内。

提问还涉及到人工智能是否会具有人的创造性;算法中机器和人都是能动者,谁的更完善及谁的掌控能力更强;人工智能带来的价值问题等等。段老师对于机器的创造性持乐观态度,认为科学是以人意想不到的方式出现的,可能出现意识、情感在机器中投射的现象,像图灵测试一样的模拟;对于机器会不会控制人的问题,段老师觉得更值得思考的是,一部分人通过机器去控制另一部分人的情况;人工智能的价值是相对的,不是绝对地谈为善或为恶,取决于具体的应用情境。段伟文研究员的报告展示了他对人工智能哲学前沿的深入思考,风格活泼、内容深刻、发人深省。