11月16日下午14:30,哲学与政府管理学院第二届“哲理政论”学术活动月名家演讲暨第197期启夏名家论坛在学院二层报告厅顺利举行。美国斯坦福大学荣休讲席教授、挪威奥斯陆大学哲学系荣休教授达格芬·弗莱斯达尔教授,应邀作了题为《胡塞尔现象及其与当代哲学议题的关系》的英文专题学术讲座。讲座由公司博士生导师宋宽峰教授主持,哲学系师生及多个专业教师、员工近百人聆听了本次讲座。

在主讲环节,弗莱斯达尔教授首先就胡塞尔现象学道路的前辈和后继者进行了梳理和介绍。在介绍前辈时,弗莱斯达尔除了介绍胡塞尔的老师布伦坦诺外,专门介绍了在国内知名度较低的捷克数学家、逻辑学家、哲学家波尔查诺(Bolzano)对胡塞尔现象学的影响。此人在弗雷格之前就在语义学中对“主观观念”和“客观观念”做出了大量区分,而这刚好在布伦坦诺的心理主义外对胡塞尔提供了补充,胡塞尔在“第一研究”中对语言意义的客观本质的解释,很大程度上是受到了波尔查诺和弗雷格影响的。胡塞尔也受到了大量来自数学的影响,数学的方法和思维方式亦是胡塞尔现象学的重要特征。

在后继者方面,弗莱斯达尔教授着重讲解了海德格尔和梅洛·庞蒂两位学者对于胡塞尔现象学的继承。其中海德尔格跟随胡塞尔学习日长,但其思想较于胡塞尔有强烈的反叛性,对胡塞尔有诸多批判;而梅洛·庞蒂在胡塞尔生前并未跟随学习,但在二战期间和之后整理、阅读了大量胡塞尔手稿,并在此基础上完成了多本重要著作,对胡塞尔感激推崇。弗莱斯达尔教授在此也感慨了人性的复杂和深邃。

弗莱斯达尔教授也引介了多名国内名气不彰,但着实意义深远的胡塞尔现象学后继学者,包括:研究现象学共情理论的艾迪斯·施泰因修女;研究现象学在语言、文学区域的沃尔夫冈·凯瑟尔;研究“现实主义现象学的”英格登(Ingarden);胡塞尔数学方面的弟子,拓扑学专家赫尔曼·艾尔。

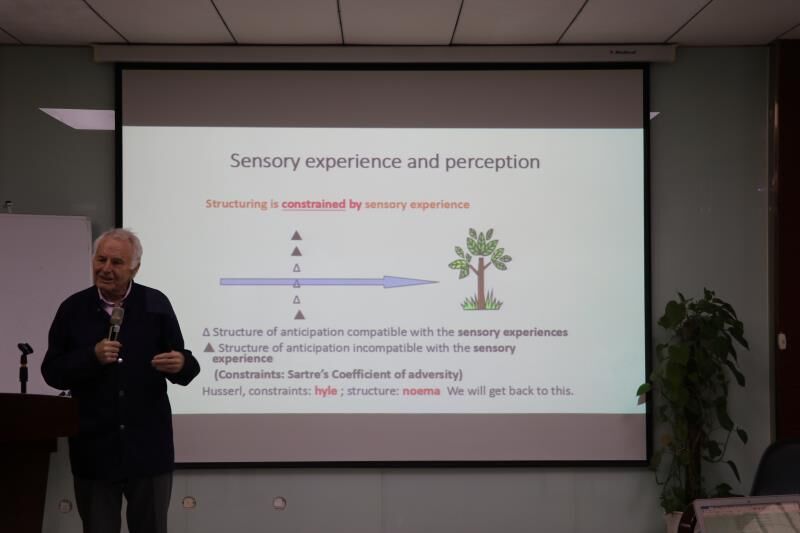

弗莱斯达尔教授随后开始了现象学基本概念的讲解。首先,教授以亚里士多德的感知理论和现象学的感知理论进行对比,指出现象学的“感知”不同于以往的消极被动,而是一种能动的力量。在现象学中,感知主体和感知对象不再依靠中介,直接靠“期望”,在意识结构中感知对象。接着,弗莱斯达尔教授讲解了感知过程中的“视域”概念,列出了几类组成视域的内容:可被描述的信念和欲望;被觉察或曾经被觉察的信念和欲望;不曾被察觉但可以被言语表达的信念和欲望;难以用言语表达的身心倾向,并一一举例,且将现象学的意象的“视域”和詹姆斯的“边缘”做了简要的对比。弗莱斯达尔教授指出,“视域”就是对于意象对象具备“期望”的感知,和格式塔心理学有共通之处,就像维特根斯坦所说的:一些认为看到了的东西(etwas als etwas sehen)。

接下来,弗莱斯达尔教授分析了现象学最核心的一系列概念,包括意向性、整体、超验的“期望”;本质、动力hyle,意识对象noema,意识内容noseis,强调了感知活动中结构的重要性——结构让理解拥有可能,让价值得以彰显。而noema、noesis之间的结构可以通过习惯体现,比如说看到开车上路看见警察的画像,虽然知道警察作为对象并不在此处,但我的习惯塑造了结构,让我有意识地安全驾驶。在梅洛庞蒂处,结构也和“身体、主体”有关,用以让“身体”知觉到世界。此外,弗莱斯达尔教授还特意提及了数学家约翰佩里的空间零点原则,对梅洛庞蒂的学说做了补充。

就知觉结构,教授还给出了更多内容,“结构”的是涉及过去、现在、未来的,也就是海德格尔所说的:时间性的暴露。它并非经验或分析的,而是超验的、先天的——“期望”。之后,教授又将结构与多家的理论进行比较,先列出一个公式:行为+意向性(+也许存在的对象)。Sinn(感悟)的存在才让对象得以被行为感知。布伦坦诺继承亚里士多德、阿奎那的理论知觉,则容易出现“不存在之物”,如迈侬的“金山”;弗雷格和波尔查诺的认知则是从名到意,再到对象。相较而言,胡塞尔的行为—结构(noema)—对象,比弗雷格更广阔,更确切。Noema,就是意识内容,行为的结构,教授称之为:非世俗化的,对应已有判断的部分(期望);noesis,能动结构在行为中的体现,教授称之为世俗化的,对应hyle——亚里士多德物理学中的本原和动力因。

在这些讲解之后,教授带领大家进入了相关议题的探讨,包括自我、主体间性和伦理学。谈及自我,教授推荐了《Embodied&Social》,明确了“人”的双面性,身体的和精神的(包括社会的)。接下来,教授讲解了梅洛庞蒂的具身化理论和主体交互性,期间也涉及了同理心、作为伦理学基础的情感等多个相关问题。

在提问环节,弗莱斯达尔教授与在场师生进入诸多问题的对话与交流。

问题一:主体间是否有普遍原则,如何认识自己并非残疾人?

答:主体间并没有普遍原则,依靠行动在主体间达到区分,至于自我认识的问题,可以看看《象人》这部音乐剧,会提供不错的答案。

尹兆坤老师点评:这其实就是一个关乎同理心的问题,是现象学的重要衍生部分,面对这个问题,要首先区分不同程度的同理心,建议阅读施泰因的作品。

问题二:视域能否被看作一种对象组合成就的关系?即单个对象最终全体集结成为“世界”?

答:并不能,视域依然是一种明确的结构,是一种开始性的,如果要成就关系,那么视域就失去了初始的地位——因为交织、组合必然先于视域,视域必须作为一种结构,才能保证现象学认知的程序。

追问:那么,对于视域,是否有一个关键点,当它出现或被越过,意味着视域的出现或者更新?

答:这是肯定的,就如同你去观看,观看到就是一个开始,而且视域是可以被逐步深化的,这样的变化必然是会有一个节点。

问题三:如何区分具身性和身体的活动?

答:具身性不止是身体,是身体的活动以及“期望”,正如狗也能动能跑,但狗无法对自己产生先验的“期望”,所以狗当然没有具身性。

尹老师点评:具身性,更多的是一种感知自我的能力,而不只是“身体”。

问题四:既然胡塞尔也有“具身性”的概念,和梅洛庞蒂有和关联?和胡塞尔的纯粹自我先验自我有何关系?

答:梅洛庞蒂的具身性和胡塞尔可能具有继承和启发的关系,胡塞尔的两个自我是有数学意味的,他称之为“自我集”、“自我视域”,而noema和noesis是具有超越性的,身体的超越构造早在空间之中,而意象活动(noesis)中是否诸事皆有“我”身体的参与,在胡塞尔那里依然是有争议的。

尹老师总结:胡塞尔谈具身性,是和主体交互性联系在一起的,这一点要把握住。

教授补充:具身性一定和交互性联系,就像现代很多家长减少和孩子的交流,用手机代替交互,这样的孩子到底是在和手机交流,还是手机主人——家长交流?

问题五:作为一名在分析哲学和大陆哲学都卓有建树的哲学家,您认为分析哲学和大陆(经验论)哲学哪个更具有贡献?

答:首先,我们要明白,分析哲学和大陆哲学,都是标签。二战纳粹占领海德堡大学时,焚烧了很多胡塞尔著作,海德格尔没有制止,卡尔纳普为此事件愤怒,指责海德格尔;但与此同时,卡尔纳普对于胡塞尔的学说照样一顿狠批。我的老师蒯因,当年曾经在我学习现象学的时候说:“不要浪费时间”,但在他晚年,他有一些思想和胡塞尔是不谋而合的。可见无论是分析哲学还是大陆哲学,都是面对同样地问题,给出不同的方法,贡献都是非比寻常的。作为学习者,要警惕这种贴标签的行为。

最后,弗莱斯达尔教授也提及了译本问题,谈论了不同文化学术背景之间对于语意的误解导致的后果,听闻国内已经有许多胡塞尔的著作,教授非常高兴。

本次讲座持续了将近三个小时,弗莱斯达尔教授学识渊博,风趣幽默,深入浅出地给众多师生带来了一次学术盛宴。尹兆坤老师也提出倡议,希望同学们能够开放积极,不囿于门户之见,多看多思,力求广博。