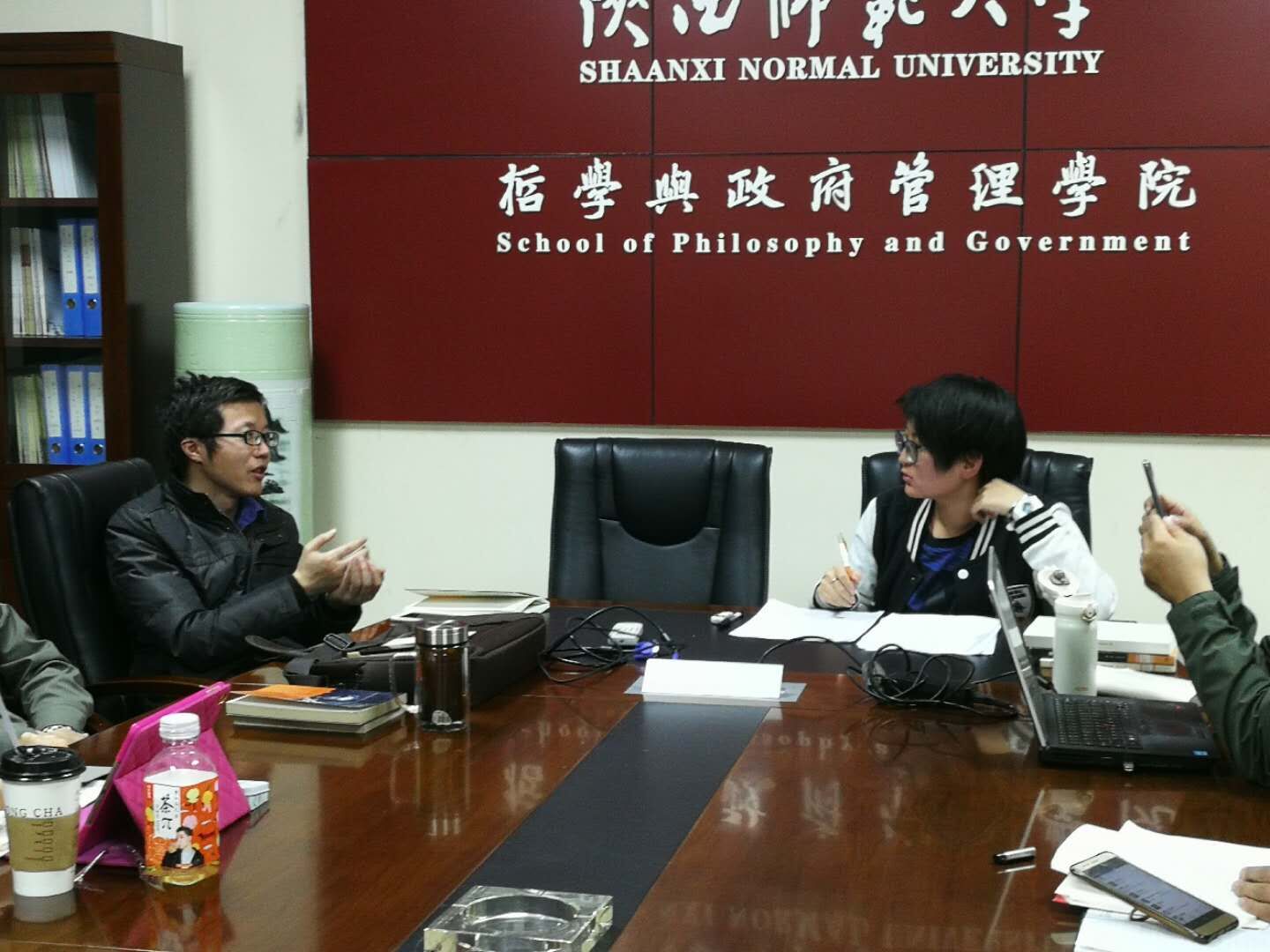

近日,哲学与政府管理学院西方哲学主题研讨班(1710期)在文澜楼C段一层会议室顺利举行。本次研讨班的主题为“试析阿伦特的自由”,主讲人为2016级外国哲学硕士研究生梁馨元,哲学系宋宽峰、石碧球、尹兆坤等教师和十余名研究生、本科生就研讨主题进行了深入交流。

梁馨元结合阿伦特的《人的境况》和《艾希曼在耶路撒冷》(以下简称艾希曼)两书的内在逻辑关联展开介绍。她认为,阿伦特在《艾希曼》一书中提出的恶的平庸性是与自由概念有着内在关联的。恶的平庸性的产生是因为人们陷入一种无思的状态,从而拒绝行动,这在艾希曼身上表现出来;另一方面,有一种不同于恶的平庸性的非自由状态,是人们处于一种完全自私的立场上,从而放弃了进入公共领域的积极行动而导致的。对此梁馨元提出问题:如何抵抗这样两种恶?她认为阿伦特在完全私人的立场上提出了另一种公共领域概念,即“自我一致”概念,这与康德道德哲学的基本原则是相一致的。因此她认为如此便形成了一种对恶的抵抗机制,形成一种观念上的自律,从而驱动人的行动,进入自由。结合阿伦特之后的《心灵生活》(the Life of the Mind)一书的分节(“思考”、“意志”、“判断”)与康德三大批判的关系,以及阿伦特晚年的《康德政治哲学讲稿》的文章,试图将康德的哲学架构引入到阿伦特的政治哲学中。

参会师生对此展开激烈讨论,首先,师生对“自我一致性”进行了概念澄清,对阿伦特和康德哲学的关系进行了梳理。尹兆坤老师提出,阿伦特深受海德格尔的影响,在写作中不可避免要涉及海德格尔和阿伦特的思想连贯性。有同学提出疑问,以赛·柏林的积极自由与消极自由是否能够与阿伦特的积极行动相匹配是否成问题。大家还就“柏林的积极自由是否会导致恶”做了探讨。石碧球老师认为,在整篇论文中可以发掘的点在于“平庸之恶和自由”之间的关系。另外,阿伦特自由观念和康德哲学自由观念的关系有待进一步阐释和梳理。

最后,参会老师鼓励同学们在研究过程中学会“聚焦”,从自己感兴趣的范围入手,在研究时缩小范畴以使研究更加精深。