2020年11月23日晚19时,第二届中国哲学全英硕士项目特色主题沙龙第四期“古代中国哲学中的悖论”(Paradoxes on Ancient Chinese Philosophy)在腾讯会议举行。本次沙龙由国际哲学院(IIP)院士、北京大学哲学系教授、公司特聘教授陈波主讲,哲学系宋宽锋教授主持。2020级和2019级中国哲学全英文硕士项目研究生,2020级中国哲学硕士研究生及其他校内外师生参加了此次活动。

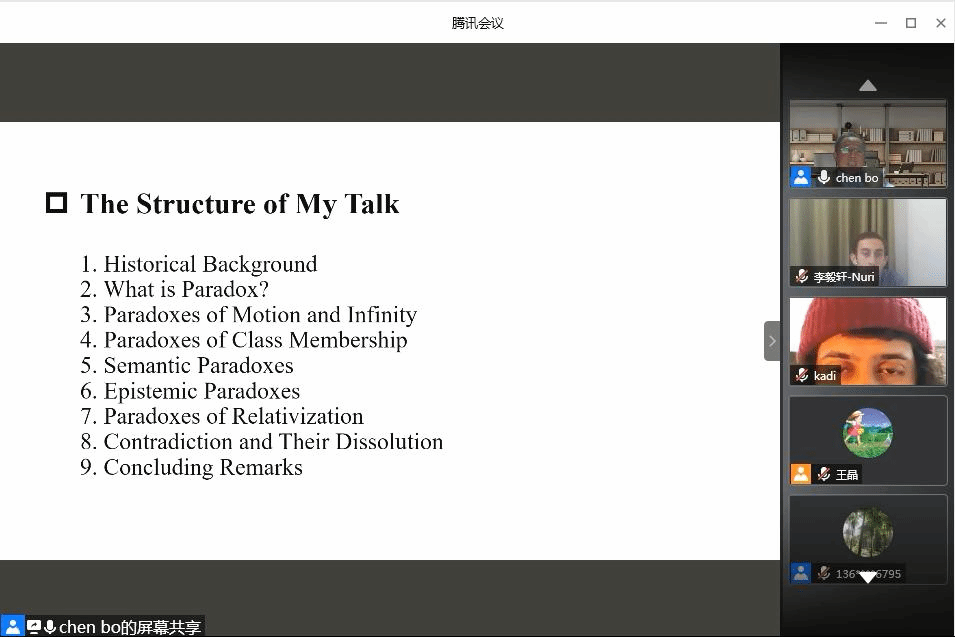

首先,陈波教授介绍了本次讲座的主题及核心内容,并阐述了做比较哲学研究的四个背景及原因。他强调“悖论”的概念,并引用塞恩斯伯里的观点,认为悖论有程度之分。按从低到高的次序,陈教授把“悖论”分为六组:(1)谬误;(2)一串可导致矛盾或矛盾等价式的推理过程,但很容易发现某个前提或预设为假;(3)违反常识,不合直观,但隐含着深刻思想的“怪”命题;(4)有深广的理论背景,具有很大挑战性的难题或谜题;(5)一组能够推出逻辑矛盾、但难以找到摆脱之道的命题;(6)矛盾等价式:由假设它成立可推出它不成立,由假设它不成立能够推出它成立的命题。

陈波教授指出第一组悖论是关于运动和无穷的悖论,例如“二十一事”中的“轮不碾地”;“飞鸟之影未尝动也”;“镞矢之疾,而有不行不止之时”;“一尺之捶,日取其半,万世不竭”;“今日适越而昔来”等命题。陈教授结合芝诺的运动和无穷的悖论思想以及当代西方哲学对时间旅行悖论的讨论对先秦思想家悖论内容及特点进行了详细分析。

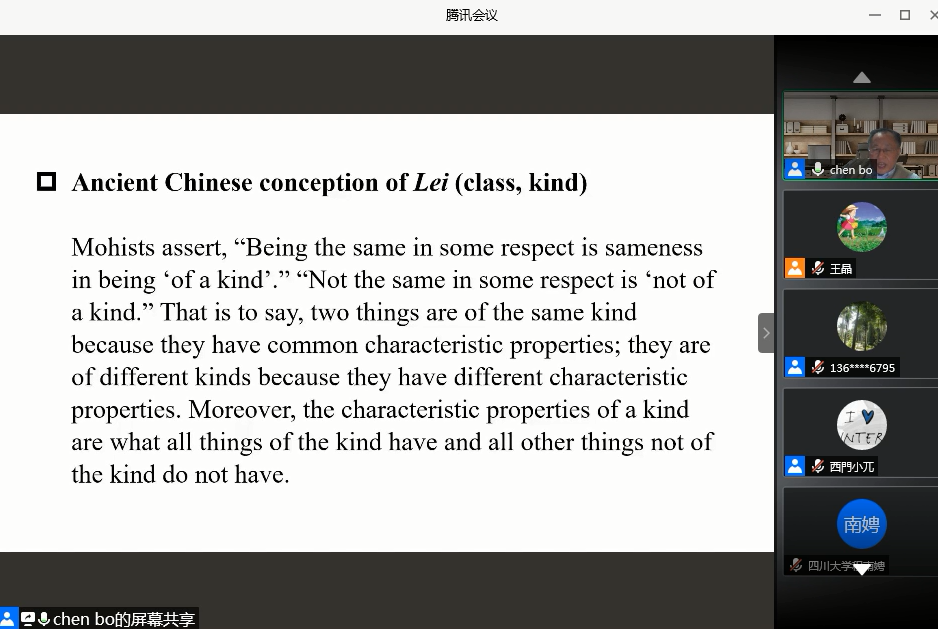

第二组悖论是类属关系的悖论,为了说明中国古代的“类”的概念,陈教授援引了墨家关于“名”、“辞”、“推类”等概念的论述。他认为在对辩者的类属关系悖论的说明中,“鸡三足”、“黄马骊牛三”等命题可以明确地证明先秦辩者确实掌握了类和元素的概念。最后他着重解释了中国哲学发展历史上著名的命题——“白马非马”,他从概念的外延、内涵、共相三个角度阐述了公孙龙这一违反常识的诡辩本质。

第三组悖论是语义悖论,陈波教授认为语义悖论是有关词项的意义和指称以及语句的真值的悖论。例如《墨子》中“以言为尽悖”、“非诽者悖”自相矛盾的说法以及“指不至,至不绝”,“孤驹未尝有母”等命题。

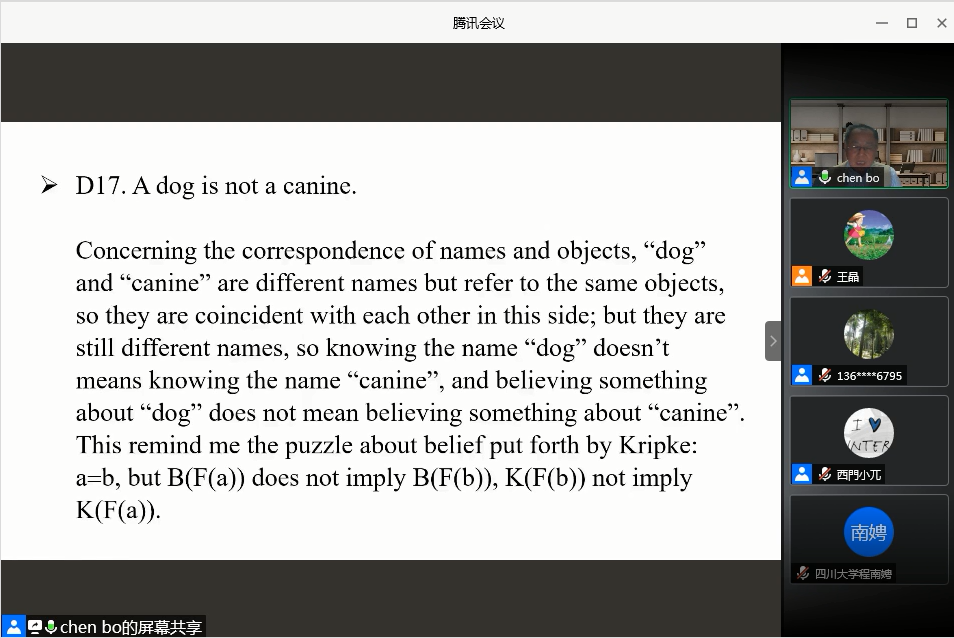

第四组悖论是认知悖论,这是一类依赖于认识论概念并体现出内在深层错误的悖论。第一种是相信和知道的悖论,例如“狗非犬”,《墨子》中“知知之否之”,“知其所以不知”等命题;第二种是感觉和认知的悖论,例如“火不热”“目不见”等命题;第三种是公孙龙的另一著名辩题“离坚白”悖论;最后一种是庄子的“庄周梦蝶”、“濠梁之辩”与“辩无胜”三个认知悖论。

第五组悖论是相对化悖论。陈波教授介绍了惠施的“历物之意”中的“至大无外,谓之大一;至小无内,谓之小一”;“天与地卑,山与泽平”;“日方中方睨,物方生方死”;“大同而与小同异,此之谓小同异。万物毕同毕异,此之谓大同异”;“南方无穷而有穷”等命题。这些悖论都表明,无论大小、面积、高度、方向、位置还是时间,它们的标准与度量都是相对的。

第六组悖论是逻辑矛盾。陈波教授提到邓析的“两可之说”、韩非论盾与矛、墨家论矛盾律及其应用,并说明了对该种矛盾的消解。

沙龙临近结束时,陈波教授对本次报告内容做了精彩的总结,赞扬了先秦思想家对中国文化的重大贡献。在最后的问答环节,职工们积极提出各种问题,陈波教授都进行了耐心地解答回应。整场沙龙中师生认真聆听陈波教授的报告且积极参与互动。伴随着师生的热烈掌声,本次沙龙圆满结束。