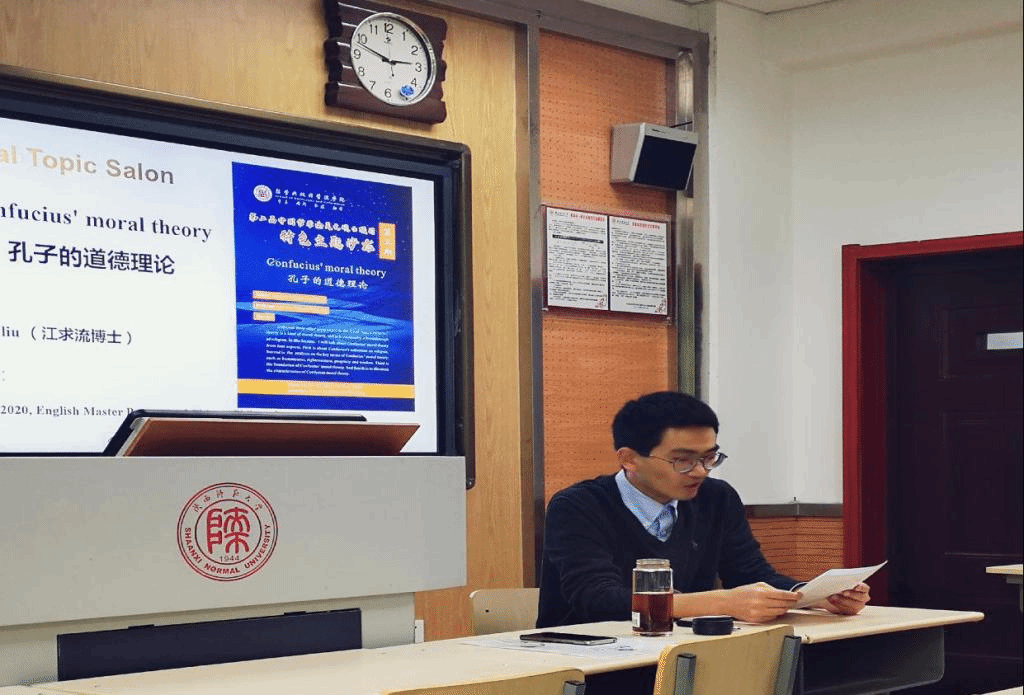

2020年11月11日,2020级中国哲学全英文硕士班第三期特色主题沙龙——孔子的道德理论(Confucius’Moral Theory)在bv伟德源自英国始于1946长安校区文渊楼3112教室举行。本次沙龙由哲学系江求流老师主讲,王晶老师主持。全体2020级中国哲学全英文硕士项目研究生以及部分2020级中国哲学硕士研究生参加了此次沙龙活动。

在沙龙的第一环节,江求流老师阐释了“孔子的道德理论”。他的演讲主要包括五个部分。第一部分,江老师表示孔子理论是一种道德理论,而不是一种宗教理论。他指出,根据雅斯贝斯(Jaspers,Karl Theodor 1883—1969)的“轴心时代”(Axial Age)理论,在非常接近历史的时期,世界的不同地区出现了许多圣人。他们大多数属于一种宗教。例如耶稣属于基督教,佛陀属于佛教。而孔子的学说则更多地是一种道德理论而非宗教学说。 江老师进一步基于《论语》的相关文本,讨论了孔子对殷周时期的宗教观念的突破。

在第二部分中,江老师以《论语》为基础,对孔子道德理论中的关键术语,如智、礼、义、仁的内涵与意义进行了逐一分析。第三部分,江老师探讨了孔子道德理论的基础。他认为孔子的道德理论有别于孟子和荀子的理论,不建立在人性论的基础上,而是建立在人的理性和情感的基础上。第四部分,江老师讨论了孔子道德理论的特点。通过讲孔子的道德理论和其他宗教进行了对比。他指出孔子的道德理有别于其他宗教,没有特定的戒律或原罪观念,也很少讨论“苦”等话题。孔子的道德理论是基于内部道德自律而不是外部的惩罚和奖赏。最后,江老师讨论了孔子道德理论的主要目的。他认为孔子学说的核心宗旨是培养君子的人格,其实质可以看作是一种作为生活方式的哲学。因此,它更是一种实践性的,而不是理论性的哲学。此外,尽管它与一些宗教学说具有非常相似的关注点和功能,但它与任何宗教理论也有很大不同。

在沙龙的第二环节,员工们围绕孔子对人性的反思、宗教理论与道德理论之间的区别、孔子道德理论中的关键术语的层次、“己所不欲勿施于人”的内涵等问题,与江老师进行了深入的讨论。

本次沙龙圆满完成,不仅加深了员工对孔子道德理论的核心概念的认识,而且帮助员工进一步理解“仁”在孔子学说中的核心地位,以及孔子的学说何以是道德理论而非宗教理论。